あるべき親子関係とは ~子どもの味方であるために~

長年、子ども青少年局で子育て支援や児童虐待対策の仕事に携わり、虐待に関する本を出版された大岡さんに、今回、知育ismの特集である〈ミカタ〉をテーマとして寄稿していただきました。

しつけと虐待の境界

「しつけと虐待の境界はどこにあるのですか?」

昨年、拙著「人はなぜ、愛するわが子を虐待するのか」を上梓し、その執筆と出版の過程で何度かこの質問に出会った。このように尋ねられると、正直私は少なからず戸惑いを覚える。なぜなら、このような疑問を抱く人が考えるしつけが、私の思うしつけと異次元ほどかけ離れている気がするからだ。

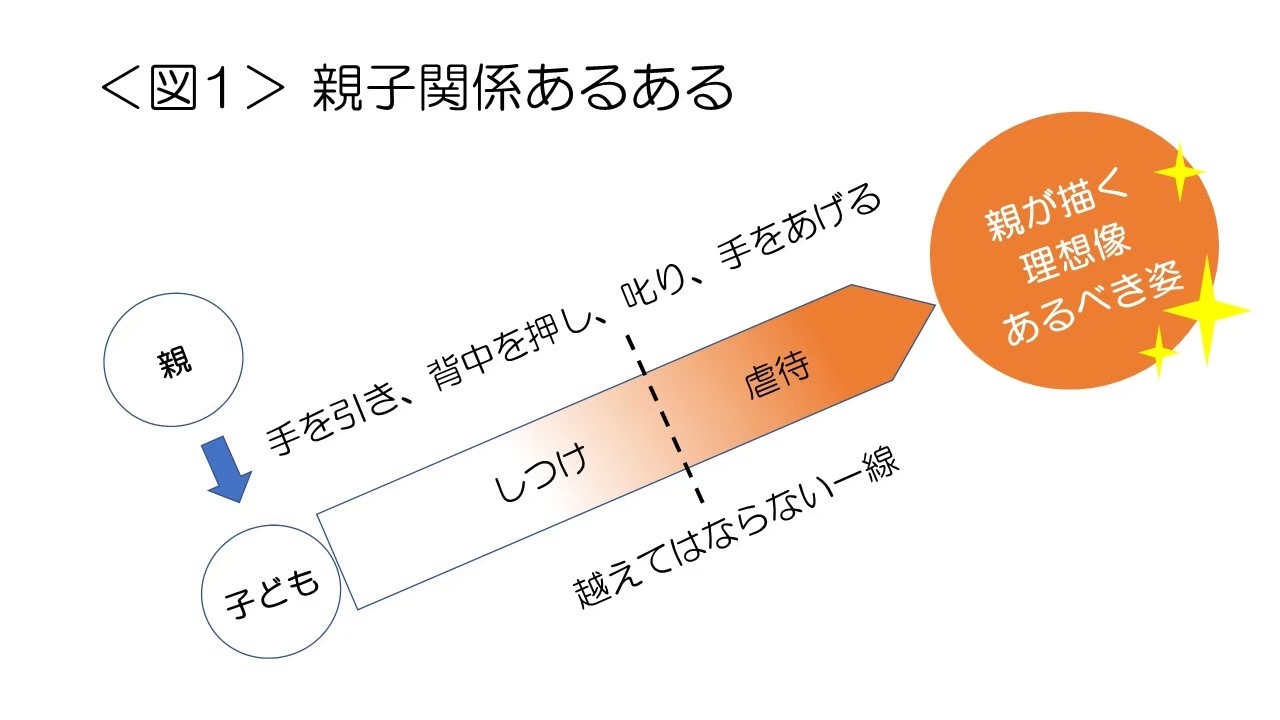

まずは<図1>をご覧いただきたい。親が描く理想像のようなものがあり、それに向かってわが子を導くのがしつけであり、これこそが親の果たすべき役割であるという考え方だ。この図を見て特に違和感を覚えない人、少しでも共感した人、あるいは「この『越えてはならない一線』がどこにあるのか知りたい」と思った人、そんなあなたはもしかすると「虐待予備軍」かもしれない。

というのも、実はこれこそは、わが子を虐待してしまった親の「言い訳」を図にしたものなのである。そもそも、しつけの延長線上に虐待があるという考え方それ自体が全くの誤りなのだ。真面目な親が子育てに一生懸命になればなるほど陥りがちな罠と言ってもいいかもしれない。

本来の親子関係

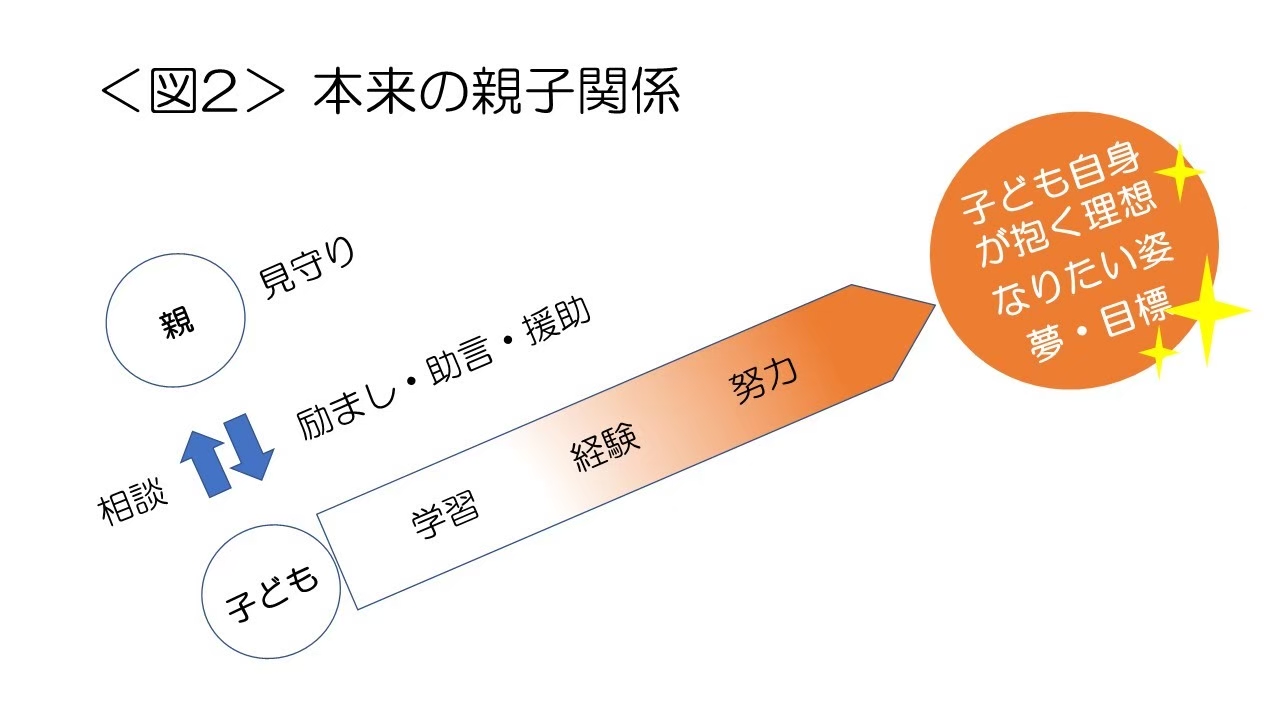

では、正しくはどうか。<図2>が本来の親子関係をイメージしたもの。子ども自身が抱く理想やなりたい姿、夢や目標に向かって子ども自身が自分の足で歩んでいく。自ら学び、経験を重ね、自分なりに努力する。主体はあくまで子ども自身である。これに対して親にできることといえば、ハラハラしながら見守ること。子どもから相談があれば助言し、できる範囲で援助してもいい。時にくじけそうになったわが子を励まし、どうしてもというときだけ(仕方なく)手を引き、そっと背中を押す。

子ども自身が抱く理想と親が描く理想は必ずしも一致しない。それを不満に思う親がいたとしても、最後はどうしようもないことだ。なぜなら親子とはもともとそういうものだから。子どもには子どもの人格があり、自由があり、人権というものがある。子どもは親の所有物ではないのだ。

親の価値観の押し付け

とはいえ、子どもが小さいうちは何から何まで手とり足取り教えなければいけない。ただ、その場合の教えることは、<図1>の「親が描く理想像」というような難しい事柄ではない。食事の前に手を洗うとか、正しい箸の持ち方だとか、そんな当たり前の単純なことであり、それこそがまさに「しつけ」である。そしてそれ以上のこと、つまり「親が描く理想像」を子どもに教えようとすれば、それは「しつけ」ではなく「おしつけ」、つまり親の価値観の押し付けということになる。

もちろん、<図1>のような関係性の中にも子どもの心に寄り添う方法があるかもしれない。しかし、どんなに親が努力してその方法を見つけたとしても、本来それは「先生」の役割だ。親が先生の役割を果たしてしまったら、いったい誰が親の役割を担うのか。それでは本当の意味での子どもの心の休まる場所がない。

<図2>のような関係性になっているかどうか、親は自分の胸に手を当てて聞いてみてほしい。このような関係性になっていれば、つまりは「子どもの味方」になっているということだ。

<著者プロフィール>

大岡 啓二 (元名古屋市児童虐待対策室 主査)1960年、名古屋市に生まれる。

大学卒業後、名古屋市役所入庁。2006年に新設された子ども青少年局で、子育て支援や児童虐待対策の仕事に携わる。

56歳で名古屋市役所を早期退職。退職後、在職中にやり残した児童虐待の根本原因の解明というテーマで本の執筆に取り組み、昨年、「人はなぜ、愛するわが子を虐待するのか」を上梓。趣味は蝶の採集・研究。35歳の時にタイ北部で発見した新種の蝶に妻の名前を付ける。

<著書紹介>

「人はなぜ、愛するわが子を虐待するのか 〜児童虐待が繰り返される本当の原を探る~」

・子育てが「つらい」「息苦しい」と感じる、その原因が明らかになる。

・人間の子育てのルーツから現代社会の矛盾を読み解く。

・「子育ては親の責任」という常識が根底からくつがえる。

そんな塚本さんと加藤さんの出会いは昨年、金山で開催されたミュージックフェスティバル。塚本さんの歌声に惹かれたそうです。「自分がやりたかったけど出来なかったことをしている人。そういう活動をしている人たちを応援することで過去に諦めた夢を投影させています。」と話す加藤さん。

本の詳細についてはこちらから

本の詳細についてはこちらから